【编者按】

就业是民生之本。今年,上海高校应届毕业生达到24.6万人,人数再创新高。最新的数据,沪上2025届学子的去向落实率已超86%,这一重点群体就业总体稳定,就业服务也在持续加强。今起,解放日报·上观新闻记者讲述一些与众不同的就业故事,看看这些大学生在社会各方的关心下,如何不断调整自己,打造自身就业竞争力,最终成功实现就业。

“求职,对我而言,是一场从混沌到聚焦的过程。”当上海电机学院材料2112班的马正林写下这一段“求职心得”时,他即将奔赴上海芯源微企业发展有限公司的调试工程师岗位,开启他的第一份正式工作。

回忆起一年多的求职经历,马正林从最初的“广撒网”,发出上千份简历,到在不断实习中明晰自己的求职路径,最后“精准收获”自己理想中的岗位——调试工程师。

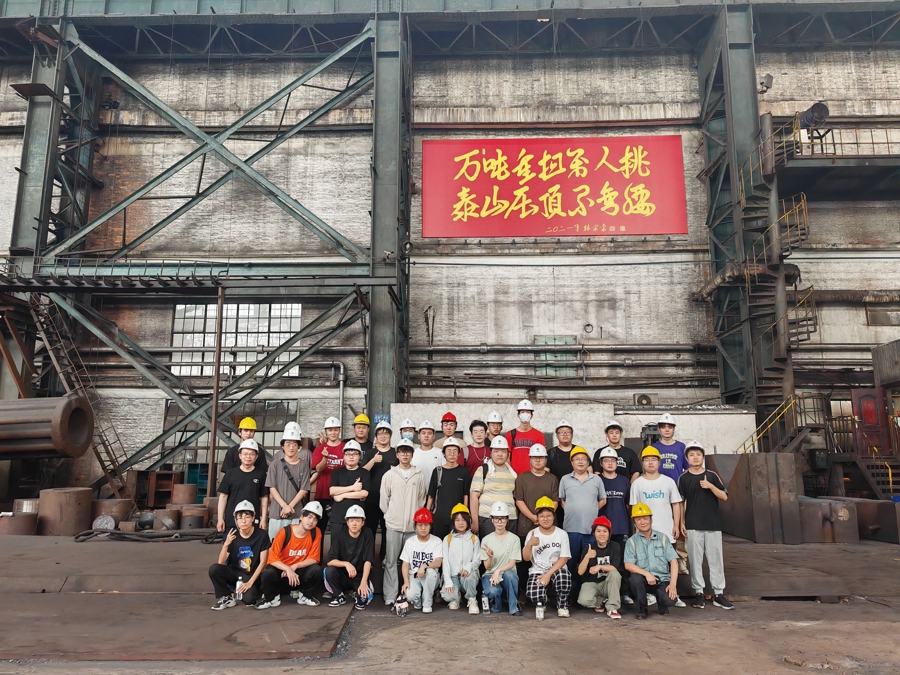

马正林和同学们一起在上海电气进行工科实训。

马正林和同学们一起在上海电气进行工科实训。

【简历:打磨最勤的“武器”】

大三下学期,被无数人称为“未来分水岭”。当身边的同学还在为考研或就业踌躇时,马正林已一头扎进了就业信息的汪洋大海。求职软件、学校就业平台,成为他每日的打卡地。

那时的策略简单直接——简历“广撒网”。

其实,简历的最初稿来自大二找兼职时的那份自我介绍。“那时的简历真的很简单,只有姓名、学校、专业、技能等最基本的信息。”马正林回忆说。而令马正林感触最深的是实习期间和同事的一次闲聊。“刚看到你的简历时,本不想录用你,因为这份简历真的很‘苍白’。”这也让马正林意识到,简历不是平铺直叙的流水账,要有吸引用人单位的亮点。

刚开始找工作时,马正林在线上“海投”了千余份简历,在学校组织的各类线下招聘会上也投了百余份。简历的投递数量在不断累加,但收获的反馈却寥寥无几。

在学校实习求职训练营老师的一对一职业咨询指导中,马正林慢慢意识到,求职的过程不仅是简历数量的比拼,更是策略的较量。于是,他开始给自己设定节点:每投出50份简历,就停下来,像一个冷静的观察者,审视HR的沉默或寥寥的面试邀约。每一次审视,都是一次对自我展示的拷问。

马正林在进博会当志愿者。

马正林在进博会当志愿者。

简历,成了他打磨最勤的“武器”。第一版简历,写了满满几页纸,自认为把整个大学阶段的亮点都写出来了,但是依然没有收到一个面试的消息。在老师的引导下,马正林换位思考,试想面试官会看中什么,最终压缩了部分环节,将简历内容凝练在一张纸之内。

七次迭代,七次蜕变。从措辞的精炼到经历的取舍,从格式的调整到亮点的凸显。当简历进化到第六版、第七版时,变化悄然发生,面试机会明显增多了。“那种感觉,如同在迷雾中终于找到了校准方向的罗盘。”最终,九家国企、两家民企、一家外企,陆续向马正林发出了面试邀请。

【面试:结束并非终点】

收到面试通知,意味着简历通过了初筛,但真正的考验才刚刚开始。马正林深知,面试是双向选择的关键环节。每一次,他都会像准备一场重要战役:深入了解企业背景、钻研岗位需求、反复打磨自我介绍、预演可能的问题。

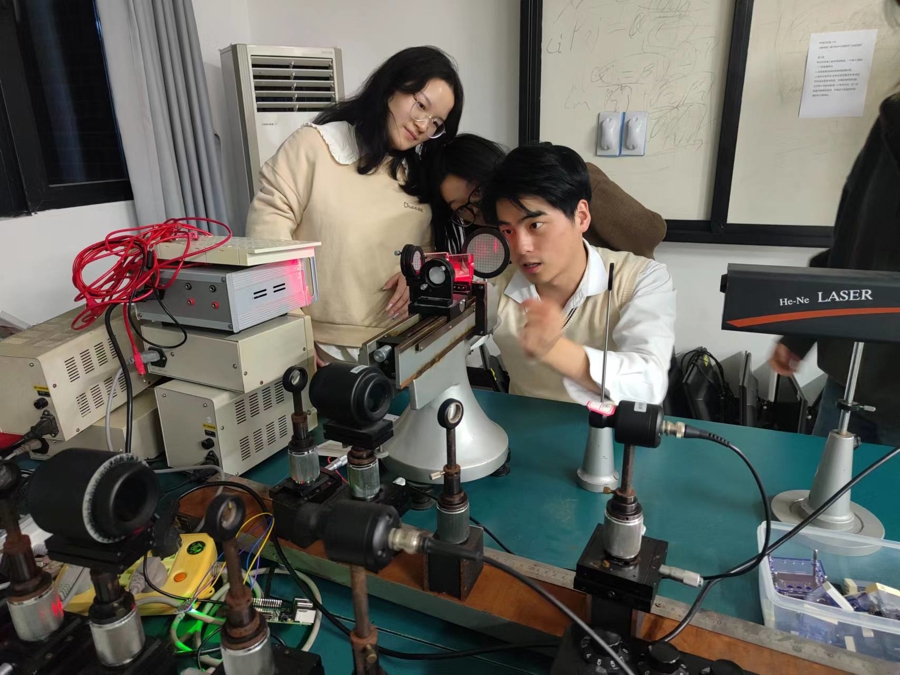

马正林(右一)和同学进行设备改良实验。

马正林(右一)和同学进行设备改良实验。

每一次面试,无论结果如何,都成为马正林理解市场、认识自我的宝贵一课。在一次次的面试中,他逐渐褪去学生的青涩,从被动应答到主动展现。

“记得本科期间发表的两篇论文,当面试官没有主动问及时,我会在适当的时机自然地提起,讲述研究过程中的挑战与创新,展示专业深度和解决问题的思路。”马正林说,在面试中,如果遇到不懂的专业问题,我会坦诚承认,但绝不停止表达——结合过往项目或课程学习的实例,说明自己快速学习的能力和解决问题的逻辑。

面试结束并非终点,及时地复盘至关重要。哪些回答让面试官眼前一亮?哪些表述暴露了不足?哪些细节可以做得更好?每一次的反思,都让下一次的表现更接近理想状态。

【实习:不断明晰求职路径】

在寻找工作的同时,抓住每一次可以实习的机会,也不断丰富着马正林的经历。“实习经历,不仅是经验的积累,更可能成为求职路上那块意想不到的‘敲门砖’。”马正林深有感触地说,它证明你做了什么,远比你纸上写了什么更有说服力。

第一份实习经历是在新媒体账号做兼职,主要做金融方面的信息检索,了解公司、整理文案等等。在辅导员周子朝眼中,马正林最突出的特点之一就是“强大的信息搜集能力”,而这份经历更锻炼了马正林的信息搜集、辨析、处理能力,信息搜集的渠道也从原来单一的网络信息,到学长、学姐、专业老师、同行等多元化渠道。第二份实习经历是汽车销售。这段经历不仅锻炼了马正林的口才,对他的心性也有提升。“哪怕是做销售,沟通也不是一味输出,还要注意倾听。”

马正林在滴水湖畔留影。

马正林在滴水湖畔留影。

而每当面试中,被问及英语能力时,马正林会从容地讲述一段外企实习经历:在全英文办公环境中,如何在实际工作中运用英语沟通、处理文件,完成任务。比起简历上简单的几行字——四级、六级,这段经历则是英语水平和专业能力的生动证明。

在振华重工辅助管理岗位的实习中,马正林体会到,从事管理工作,如果不懂技术,在心态上便不能共情技术人员;技术上也不知道该怎么改,因此很难管理好。也正是这段经历,让马正林更加坚定地从工程师做起。

功夫不负有心人。最终,在今年4月学校举办的“高校服务临港新片区就业育人联盟”供需对接专项活动上,马正林与上海芯源微企业发展有限公司进行了现场签约,顺利拿到了录用通知。

马正林(右一)在芯源微进行入职培训。

马正林(右一)在芯源微进行入职培训。

回望这段从“广撒网”到“精准收获”的旅程,马正林深刻体会到:早一步了解市场,就有足够的时间试错、调整、成长,就会多一分从容;不要“怕失败”,投出去,才有机会;失败了,才有反馈。

求职,是一个不断自我探索与市场校准的过程。它需要明确的目标感,更需要拥抱变化、持续优化的行动力。从信息的汪洋中精准定位,在简历的迭代中提炼价值,最终抵达那束属于自己的“芯”光。

赢盈配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。